畑の宝石箱☆カラフルトマト☆

栃木県上三川のわたなべとまと園にお邪魔してきました。園主の渡辺様は、ハウスで中玉トマトや様々な色のミニトマトを育てていらっしゃいます。

今回は、ハウスを見学させて頂きました。一歩ハウスに入ると、まさに畑の宝石箱でした☆色とりどりのトマトがキラキラと”宝石”のように連なっています。大玉トマトの施設とはまた違った光景。キレイな色の中玉やミニトマトが連なっている光景に、キラキラ好きの私はノックアウトされてしまいました(笑)

渡辺様のご厚意で、カラフルなミニトマトを少し分けていただきました。

・赤色:アンジェレ(JA全農オリジナル)

・緑色:ミドリちゃん(トキタ種苗)

・黄色:イエローオーレ(カネコ種苗)

・オレンジ色:オレンジオーレ(カネコ種苗)

・茶色:チョコちゃん(トキタ種苗)

・紫色:トスカーナバイオレット(パイオニアエコサイエンス)

早速、試食してみました。色によって味が違うんです!!

一番美味しいのは、やっぱり「アンジェレ」。これはスーパーにオシャレなドーム型の容器に入って販売されてますよね。酸味と甘みのバランスがちょうど良いです。トマトの形状も面白いですよね♪

変わり色のトマトの中では、「緑色」が一番美味しかったです!!皆さん、意外でしょ?まだ熟しないんじゃない?って思うから、余計に口に入れた時の甘さで「美味しいー!」って感じます。

子供は「緑ちゃん」を食べる前から「これまずい、まずい」って色だけ見て言ってたのですが、目をつぶって食べさせると目を開けてパチクリ。知らない間に食卓の緑ちゃんを全部食べていました(笑)子供って正直ですね♪

最近は、トマトの価格が安くなっていると生産者の方々から耳にしています。また農林水産省の次世代施設園芸導入加速化支援事業によって、超大型のトマトなどの生産施設が全国に数箇所建設される計画もあるそうです。渡辺農園様の取り組みは農業の付加価値を高める素晴らしい取組みだと感じました。

渡辺農園様には正珪酸を使って頂いています。正珪酸が美味しいトマト作りの手助けになれば良いなと思っています。

カラフルトマトが気になる方は、「セレブデトマト」のネットショップから購入できるようです。ほんとにトマトの宝石箱みたいですよね☆

【正珪酸】秋どりきゅうりの生育試験 -育苗-

前回のきゅうり生育試験に引き続き、秋どりきゅうりで第2弾☆生育試験を行っています。

今日は育苗段階での中間報告です。前回の試験では育苗段階での正珪酸散布回数は1回でしたが、今回は育苗段階から定期的に正珪酸を散布しました。

======試験の概要=====

【供試品種】

秋どりきゅうり「よしなり」

【試験区】

1.対照区

2.正珪酸区

(1,000倍希釈液を

1ポット10mL株元に散布)

【栽培暦】

’14/7/26 育苗ポットへ播種

’14/8/4 正珪酸散布

’14/8/12 正珪酸散布

’14/8/21 正珪酸散布

’14/8/25 定植

|

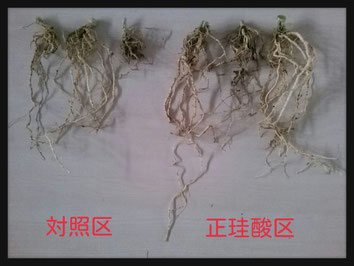

根の重量

(g) |

合計

(3株) |

平均 |

| 対照区 |

0.221 |

0.074 |

|

正珪酸 |

0.797 |

0.266 |

<中間報告>

今回は、約1ヶ月の育苗期間中に正珪酸を3回散布しました。正珪酸の方が葉も大きく茎もしっかりと成長していました。そして、育苗ポットから取り出すと、その差は歴然!対照区は、ポットから出した時に底の土がぼろっと落ちるのに対し、正珪酸は底の部分で根がグルっと巻いているので、ポットの形のまま苗が取り出せます!

そして見た目だけでなく、根洗い後もはっきりと差がありました。乾燥後の根の重量は、対照区の約3.6倍。しっかりした苗ができました。

次は苗を定植して、生育試験の続きを行う予定です。ただここ数日は寒いくらいの日が続いているので、しっかりと成長してくれるか心配です・・・。

収穫の時期になりましたら、また報告します♪

【正珪酸】きゅうりの生育試験レポート②

正珪酸を用いた「きゅうり」の生育試験が終わりましたのでご報告します。

きゅうりの収穫数、収量、根の重量を比較しました。

◆収量・収穫数◆

【積算収穫数(本)】

対照区32本に対し、正珪酸区では57本になりました。

約1.8倍です。

【積算収量(g)】

対照区4,045gに対し、正珪酸区では7,691gになりました。

約1.9倍です。

◆収穫後の根重量◆

【収穫後の根重量】

| 根の重量(g) | 合計 | 平均 |

| 対照区 | 32.8 | 10.9 |

| 正珪酸 | 72.4 |

24.1 |

根の重量は、対照区の約2.2倍となりました。

◆考察◆

今回、育苗期~収穫期を通じて正珪酸の施肥効果を確認しました。

収穫初期は正珪酸区と対照区に大差がありませんでしたが、収穫中期には成長の差が開き始め、最終的には収穫量・収量ともに2倍弱の差となりました。

収穫後の根の状態を確認すると、正珪酸区の根の重量が2倍以上となっていました。

正珪酸区の収量が約2倍になった要因は、根張りがよくなることによる肥料成分の吸収促進、葉が立つことによる光合成の促進等が考えられます。

きゅうりは元来ケイ酸を必要としている植物ですが、こんなにも顕著な差が出るとは思いませんでした。

今度は秋栽培のきゅうりで再現試験を行ってみたいと思います。

=試験の概要======================================

【供試品種】

強健夏秋きゅうり

【試験区】

1.対照区

2.正珪酸区

ポットによる栽培で、各3ポットずつ

【栽培暦】

’14/4/7 播種

’14/5/2 1回目;育苗箱への葉面散布

’14/5/20 ポットへ定植

’14/5/21 2回目;葉面散布

’14/6/3 3回目;葉面散布

’14/6/11 カルグッド70を葉面散布

’14/6/13 4回目;葉面散布

’14/6/23 5回目;葉面散布、潅水

’14/7/1 6回目;葉面散布、潅水

’14/7/3 グリーンジェル6-9-6 300倍を潅水

’14/7/11 7回目;潅水

’14/7/22 8回目;潅水

(赤字は、正珪酸区のみの処理)

【収穫時期】

2014/6/17-2014/8/1

GPECに正珪酸を展示します!

7/23~25に開催される「GPEC2014 施設園芸・植物工場展」の全国野菜園芸技術研究会のブースに「正珪酸」を展示します。

正珪酸の展示は7/23(水)のみですので、ご来場された際には是非お立ち寄り下さい。

【追記】

GPECに初出展しました。

今回は、弊社が会員になっている「全国野菜園芸技術研究会協賛会」のブースでの出展です。会場には大勢の来場者がいらっしゃってましたが、なんと3日間で38,421人もの来場者がいたそうです。

弊社も全国の生産者の方や代理店の方をお話をさせていただきました。これをきっかけに、更に正珪酸の知名度が上がれば光栄です。

【正珪酸】きゅうりの生育試験レポート①

正珪酸を用いた「きゅうり」の成長比較試験を行っています。

【供試品種】

強健夏秋きゅうり

【試験区】

1.対照区

2.正珪酸区

’14/4/7 播種

’14/5/2 1回目;育苗箱への葉面散布

’14/5/20 鉢へ定植

’14/5/21 2回目;葉面散布

’14/6/3 3回目;葉面散布

’14/6/11 カルグッドを葉面散布

’14/6/13 4回目;葉面散布

’14/6/23 5回目;葉面散布、潅水

’14/7/1 6回目;葉面散布、潅水

’14/7/3 グリーンジェル6-9-6 300倍を潅水

(赤字は、正珪酸区のみの処理)

☆中間結果☆

定植後、初期段階では対照区と正珪酸区での差はほとんどありませんでしたが、6月中旬より成長に差が見られ、現時点では上記写真のように葉の大きさが対照区に比べ正珪酸区が1.5倍程度大きくなり、葉が硬くなっています。また、茎の高さも1.3倍ほど、正珪酸区で高くなっています。

収量は現時点で、収穫数、重量ともに正珪酸の方が10%程度多くなっています。

☆考察☆

ケイ化細胞が増殖することにより光合成が促進された結果、収量もアップしたと考えられます。

まだ試験途中ですので、また報告します。

さくらんぼ☆佐藤錦☆が届きました♪

今年もさくらんぼの美味しい季節になりましたね。スーパーにもさくらんぼが並んでいますが、我が家にも取引先の生産者の方よりさくらんぼが届きました。

今年のさくらんぼは、甘さと酸っぱさが絶妙です♪アメリカンチェリーも美味しいですが、”さくらんぼ”は別格。ほんとに上品な色と甘さ、まさに高級フルーツです♪

…にも関わらず、2歳のわが子はパクパクと口にほお張ります。高級フルーツなんだからゆっくり味わって食べて!!と思う親の思いはどこへやら…子供の舌は正直なもので、美味しいものはあっという間に平らげます(笑)

こちらのさくらんぼ農家S様には、下記製品を使っていただいてます。

・Pアミノ酸・・・着色、糖度アップ

・サンライク・・・食味改善

・カルグッド70・・・カルシウム補給

特にP-アミノ酸は、プロポリス抽出液にリン酸コリンを配合しているため、果樹の色づきが良くなり甘くなります。

P-アミノ酸は、さくらんぼの他にもブドウやイチゴにも使われています。

宮崎のきゅうり、美味しくいただきました♪

ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。ゴールデンウィークを使って、先日、宮崎県宮崎市のきゅうり生産者の方にお会いしてきました。現代農業の「正珪酸」広告がきっかけで、今年から「正珪酸」と「SN-103」を使って頂いています。

きゅうりにもケイ酸の施肥が大切ということで、水に溶けるケイ酸を探していたそうです。今まで使用されていたケイ酸は、水に溶けず効果がイマイチだったそう・・・。今年から、「正珪酸」に尿素、マグネシムを混用施用した結果、去年の同じ時期に比べて「うどんこ病」の発生が少ないそうです!!また、「SN-103」はネコブセンチュウを麻痺させる効果がありますが、こちらも好感触との事。生産者の方から「良かったよ~」と言われるのは、やっぱり嬉しいものですね。

帰りに、きゅうりを頂いたので家族が大好きな「きゅうりの浅漬け☆中華風」を作りました。獲りたてのきゅうりは、とってもジューシー。子供も、もっともっとと一瞬で平らげました(^^)美味しいきゅうりをごちそう様でした。

余談ですが、今回お会いした生産者の方は若い!!私よりも若い!!失礼ながら年齢を伺うと30代前半。畜産関係から5年前に転職したそうです。若い人たちが農業に新規参入されることは、今後の日本の農業にとっても重要な事ですね。

さらに余談ですが、生産者様のお母様の肌がつっるつるでした!昔、きゅうりパックが流行りましたが、きゅうりの美肌効果でしょうか!?今度お会いした時は、忘れずに美肌の秘訣を聞いてきます!

新潟県西山町のお米が届きました

新潟県柏崎市西山町のお客様から、お客様が大切に育てられたお米が届きました!

「雪割草の郷コシヒカリ」は昔ながらの農法で育てられており、しっかりした食感でお米本来の味わいがあるとの事です。早速、ルクルーゼで炊いてみました。

炊き上がりは、一粒一粒が立っていて、お米もツヤツヤ。我が家は二日分を炊き、冷蔵庫で保存して食べる時にレンジでチンをするのですが、このお米は二日目も美味しい!! 「雪割草の郷コシヒカリ」は、インターネットでも購入できるそうです。

このお米を作っている「NPO法人雪割草の郷」は、新潟市で稲作を中心に有機農業の普及を目的とした特定非営利活動法人だそうです。日本の食卓に安心・安全な作物を届けようと、各地でいろいろな取組みをされているのですね。

お客様が「現代農業」の広告を見て、正珪酸を水稲に使ってみたいと問合せを受けた事で繋がったご縁。このようなご縁を大切にしていきたいなと心を新たにしました。

消費税8%適用のタイミングについて

3月中旬にもなろうとしているのに、なかなか”春”を感じることができまんが、 今月に入り、例年よりも多くのご注文をいただいております!4月の増税前に購入される方が多いようです。

当社では、3月31日までにご注文・発送した場合には消費税5%、4月1日以降の注文は消費税8%となります。3月31日は注文が多い事が予想されますので、消費税5%での購入をご希望の場合は、是非、お早めの注文をお願い致します。

正珪酸に関しては使用期限が10ヶ月以内ですので、まとめて注文される際はご注意ください。

第35回施設園芸総合セミナーに参加しました

2014年2月20・21日に開催された『第35回施設園芸総合セミナー』に参加しました。会場には多くの来場者がいましたが、生産者の方よりも企業や研究者の方が多い印象を受けました。前回参加したトマト・キュウリサミットでは、生産者の方が多かったので、セミナーによって参加者層にも違いがあるのですね。

今回は、第2部の<トマト高収益施設園芸の実現を目指して>を聴講しました。いかにして高収益を得るか…。経営に関する話は、生産者だけではなく企業経営にも通じるものでした。

皆さんもご存知の通り、利益とは「利益=売上げ-経費」。利益を上げようとするとつい短絡的に経費を削ってしまいます。ハウス栽培だったら、重油の削減や人件費の削減。でも今回のお話では、「経費の削減は利益率の改善に繋がっても、事業の成長には繋がらない!いかに経費を下げるかではなく、いかに売上げを上げるかを考えなくてはならない!」との事でした。確かにその通り。経費の削減には限度がありますが、収量増加は工夫と努力次第で無限ですよね。同じ労力でも、マイナスな作業(経費削減)よりもプラスな作業(収量増加)の方が精神的にもやる気になります!

いかにして収量を上げるか。それには、しっかりと経営計画を立てる事が大事だそうです。ハウスには何本定植できて、何トンの収穫が理論上可能なのか。実際の収穫数とのギャップの原因はどこにあるのか。しっかり考えながら、作業するということです。農業においても、PDCA(Plan[計画]Do[実行]Check[評価]Action[改善])サイクルが重要というお話でした。

農業もビジネス。戦略をもって生産しないといけないという事ですね。

今回のセミナーは、トマトの園芸知識だけではなくビジネスマンとしても大変勉強になりました。当社も経費を節減せずに、売上げ向上を目指します!

まずは、一人でも多くの生産者の方に当社製品を試してもらえるように頑張ります。

栃木のイチゴ『とちおとめ』

今日は、栃木県栃木市にある籠谷和博様のいちご園にお邪魔してきました。

お伺いした時間は、いちごの選別・パック詰めの真っ最中でした。

一粒、一粒丁寧に手作業で選別されていて、大切に育てた娘の嫁入り、そのものでした!

娘が大好きないちご、1箱自宅用に購入して帰りました。

日本一のいちご生産量を誇る栃木のいちご『とちおとめ』、甘味と酸味のバランスが絶妙でした。後味もスッキリ。あっという間に1パック食べてしまいました(笑)口コミで各地から注文があるのも納得でした!!

こちらではインターネットでの宣伝はしていないとの事。良いもの作っていると、何もしなくてもお客様は付いてくるのですね!

籠谷様の農園では、下記の製品を使用していただいております。

・正珪酸

・KH3

(グリーンジェルは定期的に潅水、その他は葉面散布 )

さてさて話は変わりますが、絶対的エースの『とちおとめ』も平成23年に種苗法における有効期限が切れた為、全国での栽培が可能になりました。そこで、栃木では新たな品種「スカイベリー」が誕生したそうです。

スカイベリーの特徴は「超」大粒。そして、甘味と酸味のバランスが良く、まろやかな味わい。生産者にとって一番気になる育てやすさは・・・耐病性も高く、寒さにも強く、農薬も減らせるそう!! 夢のようなイチゴですね♪

スカイベリーが全国のスーパーに並ぶ日もそう遠くないかも?!

『第4回 トマト・キュウリサミット』に参加しました

1月28・29日に開催された「第4回トマト・キュウリサミット」に参加してきました。

全国のトマト・キュウリの施設園芸生産者や経営者が参加し、トマト・キュウリ生産が抱える様々な問題の解決に参考となる新技術や生産事例等の紹介を通じ、より足腰の強いトマト・キュウリ経営をすることを目的として開催されたサミットです。

1日目は経営的な内容が中心で、2日目は実践的な内容で養液土耕栽培における各農場の取り組みが紹介されました。

本サミットは、トマト・キュウリの生産者である方々が実行委員となり自分たちが知りたい・勉強したい内容を企画したとのことで、とてもわかりやすく勉強になるサミットでした。

現代の農業は、担い手不足、地球温暖化による異常気象、燃料の高騰、TPP参加など様々な問題を抱えています。こうした状況をただ憂うのではなく、このようなサミットを通じて全国の生産者が交流し、オールジャパンとして農業の底上げ・強い農業を目指すことの重要性を改めて感じました。

私たち肥料メーカーも日本が強い農業になるよう、より良い肥料、生産者が使い勝手の良い肥料を開発していかなければならないと思いました。

今回、若手の生産者の方々も多く来場されていました。今後の農業を担う若手生産者の方々が同じ作物を生産する全国の方々と繋がる事ができる本サミットは大変有意義な会だと思いました。

来年も開催されるとの事なので、まだ参加されていない方、是非一度参加されてみてはいかがでしょうか。

余談ですが・・・今回、メーカーが肥料や資材を出展していました。まだまだ知名度の低いグリーン化学。当社も近い将来このような会で出展できるように頑張りたいと思います!!

『やよいひめ』美味しくいただきました♪

先日、群馬県前橋市のアキヒロ・イチゴ園にお邪魔してきました。

こちらで栽培されているイチゴは『やよいひめ』です。

とっても大粒で色づきも抜群。

パックされていても、あま~い匂いが漂ってきます。

早速、娘と一緒に食べました。

大粒でもしっかりと実が詰まっています。口にいれると、甘さが口中に広がります。とっても美味しい♪

私が小さい頃、イチゴを食べる時はコンデンスミルクをかけていました。

でも今のイチゴは、そのままでほんとにあま~い。

今の子供たちは、こんなに美味しいイチゴが食べられるなんて幸せだなと思いました。それも生産者の方々の努力の賜物ですね。

アキヒロ・イチゴ園のいちごは、なんと1月22日に開催された「第31回いちご品評会開催」で最高賞の知事賞を受賞されたそうです。おめでとうございます!!

【やよいひめとは】

やよいひめは、「とちおとめ」と「とねほっぺ」をかけあわせ、群馬県で育成されたイチゴの品種です。大きい粒(平均果重20g)と上品な薄紅色が特徴です。甘みと酸味のバランスがよくて美味しいのはもちろん、実がしっかりしていて、日持ちもいい点が自慢です。

やよいひめは、群馬県内で人気が高く、栽培面積を徐々に増やし、現在では、群馬県のイチゴ栽培面積のうち約70%をやよいひめが占めています。

(ぐんまアグリネットより抜粋)

白菜収穫まであと少し

昨年の晩秋に、会社の畑に植えた白菜の収穫があと一歩のところまできました。

昨年はお陰さまで忙しかった事もあり、種まきが遅くなってしまいました。もう少し早く植えれば(><)…と後悔。

とは言うものの、しっかりと結球してくれました。

肥料は、グリーンジェル6-9-6を定期的に潅水しています。

また正珪酸も葉面散布しました。正珪酸に含まれるケイ酸のお陰で、葉がシャキッと立ってきます。

余談ですが、小松菜を栽培されている農家の方からも正珪酸とSK-Fを混合し葉面散布すると葉の色づきが良くなると高評価をいただいております。

収穫したら家族みんな大好きなちゃんこ鍋にして食べる予定です♪

明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます。

旧年中は多大なるご愛顧を賜りまして、

おかげさまで当社グリーン化学は12年目を迎えることができました。

本年も安心・安全な野菜、果物作りをサポートできるよう社員一同がんばります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

有限会社 グリーン化学

〒270-0164 千葉県流山市流山3丁目351番地 TEL: 0471-99-9468 FAX: 048-700-3200